反思英國失敗的中東政策 比亞非去殖民化更痛苦

鉅亨網新聞中心

|

本文由《中東研究通訊》微信號譯自《今日歷史》2016年2月號 作者彼得·曼戈爾德(peter mangolld)是bbc世界廣播部和外交部研究部門成員,也是牛津大學聖安東尼學院訪問學者。譯者:王立秋

英國在中東外交政策的歷史在很大程度上說是一連串的、一直延續到今天的失敗和自傷。在本文中,彼得·曼戈爾德分析和思考了那些英國外交官和政客們未能汲取的教訓。

1798年7月28日,納爾遜收到情報說,他一直在滿地中海追擊的法國艦隊跑到了埃及。四天后,在亞里山大里亞附近的阿布基爾灣,十一艘法國戰艦和護衛艦沉入了大海。“勝利”,這位海軍將領寫道,“當然不足以形容這番景象。”尼羅河之戰標志著英國現代介入這個后來在它的外交政策史上地位越來越重要、也越來越獨特的區域的開始。

英國在中東的活動貫穿了拿破侖戰爭、十九世紀與俄國在波斯的對抗,兩次世界大戰和冷戰。

出乎所有人預料地,這個帝國在中東的結束,並不意味著,它就永遠退出了這個地區。盡管在1971年的時候,英國在形式上撤出了波斯灣地區,但它卻一直有參與后來的一系列軍事衝突,包括針對薩達姆·侯賽因的伊拉克、卡扎菲上校的利比亞、和如今的達伊沙(“伊斯蘭國”)的軍事行動。今年,英國正在巴林建設一個新的軍事基地。

英國的恐懼與情感在中東地區表現得尤為激烈。1869年修建的蘇伊士運河,是通往印度以及帝國的“生命線”,運河因此也就在英國的想象中獲得了一種特別的象征意義。這就使得,到二十世紀中期的時候,英國很難輕易放棄這條要道。

帝國末期最大的危機——1956年的蘇伊士運河危機以運河的國有化為中心並非偶然。英國首相安東尼·艾登在1955年宣稱,“沒有塞浦路斯,就沒有確實的設施來保護我們的石油補給。沒有石油,就會導致英國的失業和饑荒。這是簡單的事實。”而害怕英國也會發生9/11一樣的事件,也是托尼·布萊爾2003年干涉伊拉克背后的動因之一。首相大衛·卡梅倫也稱達伊沙為“生存威脅”。

英國在中東錯誤和失敗的次數是驚人的。英國在這個區域的政策驚人地易於遭受意外,從而也引出了一系列的官方調查。官方最早進行的此類調查,是對1916年一萬三千多名英、印部隊在當時的美索不達米亞,現在的庫特-阿瑪拉降敵事件的追查。在戰間期,英國也對巴勒斯坦的動亂進行了幾次調查。2003年對伊拉克的入侵,則又引發了一系列,包括人們期待已久的齊爾考特報告在內的質詢和調查。

英國在中東給自己捅的簍子的代價是高昂的。它所承受的最大的壓力便誕生於這一區域:它在近一個世紀以前做的關於巴勒斯坦和伊拉克的決定的影響,以及2003年伊拉克戰爭帶來的后果,可以說是余波未停。從英國的角度來看,特定政策的執行,侵害了它在中東區域內外的地位。

例如,蘇伊士運河危機使英法分道揚鑣,英國帶著新的緊迫性,擁抱了與華盛頓的“特殊關係,而法國則背離英法友好關係而轉向西德。這一系列后果后來體現為戴高樂1963年和1967年對英國加入歐洲經濟共同體(eec)申請的兩次否決。艾登和布萊爾都因其在中東的行動而聲名受損。

我們該如何解釋這些失敗呢?它們是由倫敦方面的錯誤引起的呢,還是說,它們是政策造成的棘手環境以及中東政治的復雜性共同造成的結果?

要回答這個問題,我們最好把這些失敗分三組來進行考察。

1、以色列、巴勒斯坦和伊拉克

第一組失敗以一戰期間以及緊接在一戰后,當英國先是趕走土耳其人,繼而從國聯那里取得對巴勒斯坦、伊拉克和外約旦地區的委任統治的時候,英國權力在中東的最後一次忙亂擴張為中心。分割奧斯曼帝國這塊肥肉是在不利環境下進行的艱難任務。參與決策的部長們和官員們同時也在進行關於一場重要,但相對次要的戰爭的決策(他們更關注西部戰線上災難性的僵局)。

應對中東的官僚機器像怪獸海德拉一樣同時為多個頭顱所牽引。在1916年期間,在對此區域做出任何決定前需要向十八個不同的權威部門咨詢的情況下,在試圖在這個充滿族群、部落和教派紛爭的區域創造穩定新秩序的同時,部長們和官員們根本沒有應對協調(列強)對奧斯曼帝國領土的競爭性要求這個問題的能力。

結果是一系列的混亂和拖延:把敘利亞許給了哈希姆家族和法國,把巴勒斯坦許給了阿拉伯人和猶太復國主義者。在1916年的塞克斯-皮科協定下,巴勒斯坦應該國際化。要這么來的話倒是可以省去未來的很多麻煩。

然而,1917年11月1日,隨著“貝爾福宣言”的出臺,英國政府又決定支援猶太建國。看起來,這么做是馬上就給了英國在美俄猶太人那里的宣傳優勢,同時又為蘇伊士運河建立了一個重要的戰略緩沖區。更坦率地說,這一政策把法國趕了出去。

貝爾福宣言深受為英國在中東的大多數失敗所特有的問題之害:它的實際意義並沒有經過深思熟慮。通過支援猶太復國主義者對巴勒斯坦的要求,英國也就在這個區域創造了一個新的衝突。在給戰時內閣的一份充滿遠見的備忘錄中,寇松勛爵警告說。

當時構成巴勒斯坦人口百分之九十二左右的當地阿拉伯人,“不會甘愿被猶太移民侵占自己的土地,不會像樹木對砍柴人一樣、像水對取水人一樣默默忍受。”當時英國支援猶太建國的宣言還有一個限定性的附文:“不得傷害已經存在於巴勒斯坦的非猶太民族的公民和宗教權利”。

結果,是對兩個社群的不可相容的許諾,這兩群人都想要同一塊土地。在后來的三十年里,英國一直想蒙混過關,但最後還是在二戰后承認失敗,當時,他們在中東的任務——用殖民大臣1948年的報告里的話來說——“以悲劇、崩潰和損失的環境而告終”。

英國另一個麻煩是伊拉克,對這個國家的最好的描述是,它誕生於任務蠕變。那是一個最終吸納了約八十九萬人的行動:1914年10月,一支約五千人的部隊,受命從印度前往波斯灣上端沿岸地區(科威特)。他們的任務是保護波斯灣的石油設施,並確保英國在此區域的兩大盟友,科威特和莫哈麥拉(mohamerrah)的協和們的安全。

|

伊拉克的費薩爾國王,1921年

眾所周知,在是年十一月初土耳其向協約國宣戰后,d部隊便抵達並迅速占領了巴士拉。在攻占巴士拉后,他們立刻就感到了巴格達在向他們招手。這次遠征的政治顧問,珀西·考克斯爵士發現“很難避免占領巴格達。我們既不能允許土耳其保有巴格達從而給我們的巴士拉制造麻煩;也不能允許別的國家把它奪走。”

在沒有意識到再往前推進軍隊就已經超出補給線所及范圍的情況下,倫敦的部長們渴盼這只看似成功的美索不達米亞遠征軍在這條戰線上取得西線的將軍們在那邊沒法取得的勝利。

而印度方面的政府,盡管沒有任何進行如此規模行動的經驗,還是擔起了這次行動的責任,它也希望這次行動進行下去,這樣,印度就不至於因為歐戰而重要性下降。結果,便是庫特-阿瑪拉的那場災難,這是自1781年在約克鎮被喬治·華盛頓將軍擊敗以來,英軍所遭受的最大的恥辱。多達八千名英-印部隊被奧斯曼軍隊圍困於庫特城,此役的幸存者也被囚禁於阿勒頗。正如后來的調查委員會指出的那樣,“此次任務的目標的范圍,事先一直沒有得到充分的界定。”

沒人吸取教訓。1917年,這樣的冒進又開始了,盡管事實是,在整個戰爭的語境下,這樣的行動沒有任何真實的,戰略上的理由。也只是在占領巴格達后,戰時內閣才建立了一個美索不達米亞行政委員會,來考慮隨占領土耳其的巴士拉和巴格達兩省而來的問題——而占領引發的問題,則是嚴重的。人口占少數的遜尼派和占多數的什葉派之間的嫌隙,加上部落和氏族糾紛——這一切意味著,一個統一而內聚的政府幾乎是不可能的。

但英國不管,在戰爭結束時,它通過急巴巴地占領摩蘇爾(當時人們相信那里可能有豐富的油田),進一步加劇了這些困難。官員們后來也為庫爾德人居多的摩蘇爾省是否應成為伊拉克的一部分而進行辯論,但認為新國家需要這些可能存在的油田才能實現經濟上的獨立的論證,還是壓倒了把摩蘇爾納入伊拉克可能會進一步損壞這個國家內聚力的考慮。

英國為它在美索不達米亞的冒險付出的代價,在1920年一次叛亂后,延伸到了國內。盡管英國有能力使自己走出它給自己制造的困境,但伊拉克人,卻不得不面對通過英國人為干涉來創造統一的問題。

國王費薩爾一世在去世前不久,就曾說過:“伊拉克境內沒有伊拉克人。有的只是沒有愛國情感的,一個個相互分歧的群體。”如今,在近八十年后,這一情況也幾乎沒有任何變化:《經濟學家》指出,看起來,很少有伊拉克政客,愿意把他們的國家,置於他們的教派或族群之上。

2、埃及和海灣地區

在戰間期,英國的政策又恢復了它以往的沉著自若,並且在整個二戰期間,這個區域也一直被英國牢牢握在手里。然而,這其中還是有一次嚴重的誤判。埃及是英國在戰爭期間努力拉攏的主要對象,但國王法魯克卻是偏向於同情軸心國一方的。

|

埃及的法魯克國王,1939年

1942年2月,英國大使邁爾斯·蘭普森爵士率坦克包圍阿卜丁皇宮,強迫國王要么改組政府要么退位。這次對這位君主的蓄意羞辱得到了丘吉爾和時任外務大臣的艾登的支援。但在此次事件背后,還有個人敵意的危險因素。蘭普森和法魯克關係一直不好。“今晚的事就這樣了”,這位大使在他的日記中記錄道,“我承認對此我不能更享受了。”

盡管英國當時的戰略利益得到了保障,但是,長期來看,它也為此舉動而付出了代價。這一事件為英國在中東的第二組失敗搭好了舞臺。這組失敗以英國在中東的非正式帝國的終結為中心,而事實證明,英國在中東的失敗,要比非洲和亞洲的去殖民化更痛苦得多。

英國的問題在於,在它保衛其在中東利益的能力下降的時候,也恰恰正是它在中東的利益上升的時候。盡管在1947年印度獨立后,通往南亞次大陸的要道也就失去了大部分戰略意義,但是,就石油而言,英國已經變得依賴於中東了。此外,冷戰也給維持在此區域的軍事基地帶來了附加的價值,這些軍事基地中,最重要的當屬蘇伊士運河區的基地。

|

埃及總統納賽爾,1956

但如今,英國正面臨阿拉伯民族主義運動的復興,而領導這次運動的,正是一位對蘭普森1942年的行為心懷憎恨的埃及軍官。迦瑪爾·阿卜杜爾·納賽爾因其抱負而在戰后世界的民族主義領袖中脫穎而出:他不僅追求自己國家的獨立,還針對英國在阿拉伯世界的存在展開了一場宣傳上的戰爭。1956年7月,危機隨納賽爾把蘇伊士運河收回國有而達到頂點。英國終於也失去了它的耐心。

納賽爾使這個個由一群資深部長(這些人在二戰期間都曾擔任要職)組成的政府做了連希特勒都不曾做到過的事情。他使他們恐慌。艾登對英國與法國和以色列達成的,進攻埃及的秘密協定的描述,“最高形式的治國術”暗示,這是一個偏離傳統的政策。

財政大臣哈羅德·麥克米蘭相信,如果英國不作為的話,那么,它就會變成“另一個荷蘭”,美國國務卿約翰·福斯特(603806,股吧)·杜勒斯也持這一見解。此外,蘇聯也在向埃及和敘利亞進軍。英國面臨一場生存危機。用伊溫·科克帕特里克爵士,當時的外交部常務副大臣的話來說:

“如果我們袖手旁觀,放任納賽爾鞏固其地位並逐步控制產油國的話,那么,他就會有能力,並且也會——跟據我們的情報——決心來搞我們。如果中東在一到兩年內不給我們石油的話,那么我們的黃金儲備就沒了。如果我們的黃金儲備沒了的話,那么,英鎊標準區也就沒了。如果英鎊標準區沒了,而我們又沒有儲備的話,那么我們就沒有能力維持我們在德國,或者說,在任何地方的軍隊了。我懷疑那樣一來,我們還有沒有能力支付為我們的防務所需的最低限度的開銷。而一個國家要是負擔不起自己防務的話,那它也就完了。清醒”

於是埃及點燃了英國對失去帝國及大國地位的憤怒,埃及的納賽爾也就成了它釋放怒火的主要目標。這意味著,就英國的大臣們而言,這場危機已經危險地,變成一場個人恩怨了。搞掉他,像在2003年時搞掉薩達姆·侯賽因一樣,也就成了當務之急。

這一情感動機促成也扭曲了英國的政策。異議,無論來自美國還是英國官員,都要么被排除,要么被忽視。結果,試圖通過重新入侵埃及來把時鐘撥回帝國時代的努力的不切實際——這些行動在國際上可疑的合法性,英法在以色列進攻后干涉分開埃及與以色列軍隊計劃明顯的裝模作樣,英國與以色列的合作曝光帶來的政治風險,更不用說計劃中就沒有撤出退出規則了——要么被低估,要么被掩飾過去了。

|

寇松勛爵,1919至1923年任英國外務大臣

在蘇伊士之后,英國政策關注的焦點就轉移到了阿拉伯半島和海灣地區,截至1957年,該區域的科威特就供給了英國所需石油的一半,並且也提供了大量的黃金儲備。根據判斷,英國需要在本區域設置一個基地,來保護海灣的石油供給。基地選址於亞丁,當時英國在此區域唯一有主權的領土。在一個到處,甚至在阿拉伯半島最遠處也能聽到開羅電臺的民族主義訊息的時代,要保住這么一個地方是一個在倫敦不會原模原樣遇到的挑戰。

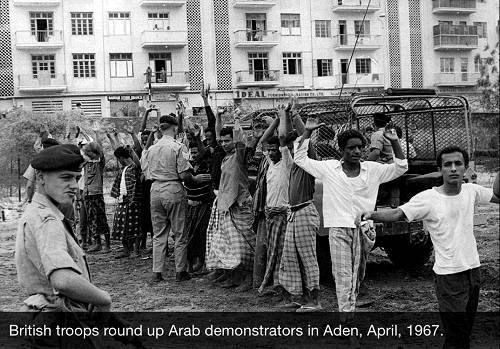

|

英國軍隊包圍亞丁的阿拉伯示威者,1967年4月

官員們試圖做這件辦不到的事情。1958年亞丁總督,威廉·魯斯爵士提出了一個富有遠見的方案:合並受保護地和殖民地。這個合並而成的新國家,將與英國保持協約關係,並可以維持英國基地為條件,在十年內獨立。然而,大臣們認為這樣太冒險了。

他們沒有意識到,其他選擇也很冒險。他們選定的方案,即在亞丁及該區域腹地間形成聯邦,當然也這樣。這個方案有一定優勢,特別是這一事實——將構成南阿拉伯聯邦多數的受保護地的統治者對英國友好——但更發達的亞丁港區的政治活動分子則不然。這是一場槍桿下的聯姻。

在魯斯后繼任總督的查爾斯·約翰森就寫到,此舉“不僅結合了城鄉更結合了不同的世紀;就好比把現代的格拉斯哥和十八世紀的蘇格蘭高地拼到一起”。政客們缺乏關於這一區域的知識,這就意味著,倫敦方面也沒有充分看到此聯邦的缺陷。

大臣與官員們至少以兩種方式加劇了他們的困難。盡管做好了在發展基地上大力投入的準備,但財政部也不太愿意為這個聯邦提供經濟發展基金,典型地,沒有全面地看待這一政策。情況也因英國干涉1962年開始的也門內戰(部分是為了報復納賽爾,后者錯誤地向也門派遣軍隊)而變得越發復雜。

干涉也門內戰這一舉動是危險的,因為還沒怎么行動,它就使維持亞丁基地的成本變得過於昂貴了,這是一個本應從四十年代末在巴勒斯坦、和五十年代初在蘇伊士運河區基地的經驗中吸取的教訓。

結果,英國被迫撤出亞丁(1967年11月完全撤出),這就直接導致了南阿拉伯聯邦的倒臺。取而代之的是一個人民民主共和國,后者進而允許蘇聯海軍進入亞丁灣,並支援臨近奧斯曼阿曼佐法爾省愈演愈烈的暴動。與被迫撤出巴勒斯坦一樣,亞丁也是英帝國末期歷史上最悲慘的大失敗之一。

3、情報上的失敗

還有另外一組英國在中東的失敗:這組失敗與情報上的失敗有關。決策者被1945年后的一連串事件打得措手不及。

這一連串的事件包括埃及、伊拉克、利比亞和伊朗的革命,納賽爾為報復美國撤回資助建設阿斯旺大壩的經費而把蘇伊士運河收歸國有,1961年伊拉克對科威特的威脅,1973年的阿拉伯-以色列戰爭,1979年伊朗沙王被推翻,1990年伊拉克占領科威特,2003年入侵伊拉克后才發現伊拉克並無大規模殺傷性武器,以及近來達伊沙的興起。

在四十年代末巴勒斯坦動亂期間和六十年代亞丁暴動期間,英國在情報上的匱乏也是驚人的。后果很嚴重。如果在1958年伊拉克政變、或1990年伊拉克占領科威特前英國能夠先發制人地采取行動的話,那么近來中東的歷史進程就會截然不同了。如果事先知道薩達姆·侯賽因在2003年就已經沒有大規模殺傷性武器計劃的話,那伊拉克戰爭的理由也會被大大削弱了。

|

在大布爾汗油田起火油井旁拉水管的消防隊員,1991年,科威特

二十世紀下半葉的中東高度不穩定,英國的盟友們也共用了一些情報上的失敗。英國的問題在人際情報領域:招特工和線人。軍情六處在滲透五十年代埃及和伊拉克密謀的民族主義運動上遇到了一個特別的問題:這些運動在性質上就是反英的。在高度秘密和管控嚴格的極權主義政權(如薩達姆·侯賽因的伊拉克)下招募特工也很困難,那里有太多的威脅和恐懼。

此外,決策者們的措手不及,也是一些糟糕的外交判斷造成的結果。在1958年伊拉克政變前夕,邁克爾·懷特爵士還堅持說,這個國家沒有革命的環境,還在打壓他的東方秘書的異議。在伊朗,英國人與沙王過於親近,從而與反對派脫離了聯系,而后者,他們知道,由於英國長期干涉伊朗事務,是不會歡迎英國佬的。英國的一個優勢是在通信情報上的成就:破譯了埃及的密碼。

自一戰以來,英國在中東的政策,至少可以說,是有挑戰性的。英國在中東的非正式的帝國,在它的全球權力開始衰落的時候,達到了巔峰。正如開羅阿拉伯辦公室的霍加特中校在1920年就曾警告過:帝國已經上升至定點並開始下下降。在我們這邊,不再有擴張……因此,我們在阿拉伯國家那里求到的只是堪堪的最好。

在這一背景下,試圖創造一個取代奧斯曼帝國的穩定新秩序,是一直苛求。事實也證明,進行因二戰后英國在中東權力急劇衰落而必須進行的復雜的政治、戰略和心理上的調整出人意料地痛苦。此后本區域的不穩定,也如近來伊拉克和敘利亞的事態所示,創造了一組新的困難。

英國也老把自己的問題弄得更加復雜。英國的決策經常因為知識上的嚴謹而變得無效。問題往往沒有得到深思熟慮,這要么是因為大臣們分了心,就像在一戰期間那樣,要么就是因為,政府這架機器不夠協調,還時不時地短路。專家們不是絕對可靠的,就像蘭普森針對法魯克國王的行動所證明的那樣。

而且,關鍵的錯誤來自於倫敦那些要么沒有采納、要么直接忽視專家建議的大臣。這在蘇伊士運河危機和2003年伊拉克戰爭期間尤為明顯。在與伊拉克衝突前外交部派了一名官員給首相托尼·布萊爾解釋了伊拉克問題的復雜性。布萊爾答復說,“那都是歷史啦。此舉關乎未來。”

在他1967年寫的對蘇伊士危機的記述中,時任外務大臣的安東尼·納丁給文章取得標題《上不完的課》,來自魯德亞德·吉卜林在布爾戰爭后寫的詩《課》(“lesson”):

讓我們如一個做生意的民族般,公正地承認,

我們有上不完的課;它會給我們無止盡的好處。

它不在一時一事,也不在一處兩處,

而是徹底地,全面地,一次又一次周而反復。

上課不是英國中東政策決策的長處,然而你上或不上,那些課,那些教訓都在那里。

版權申明本文為中東研究通訊研究團隊原創,已授權和訊網智庫轉載,如有意轉載或引用請與中東研究通訊微信公眾號(menastudies)聯系。

- 掌握全球財經資訊點我下載APP

文章標籤

上一篇

下一篇