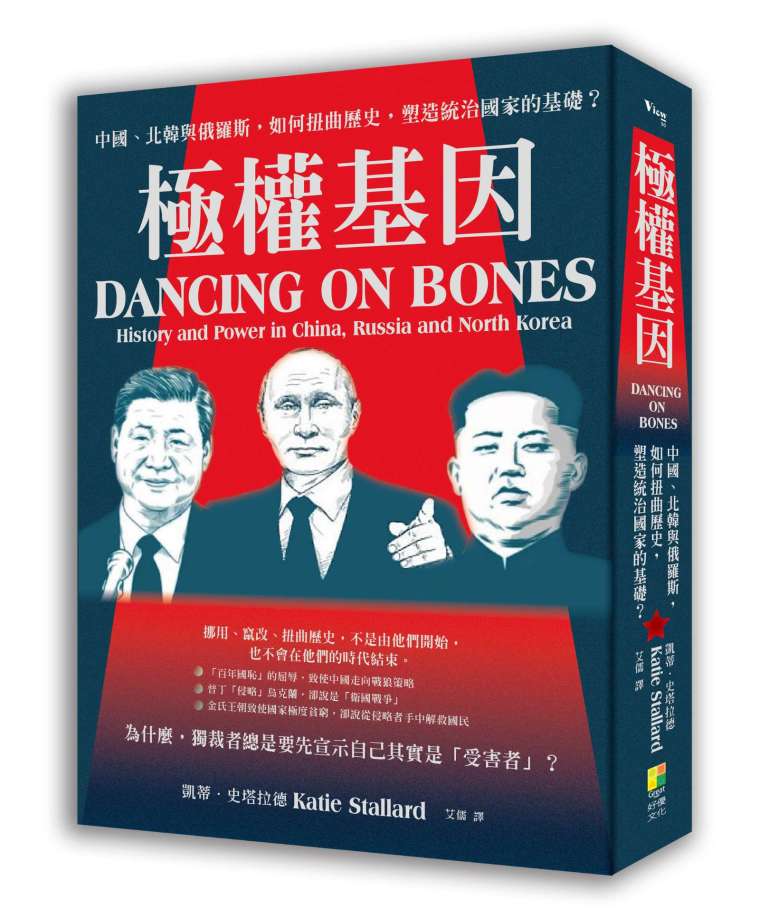

《極權基因》書摘

凱蒂.史塔拉德

第二章 為了勝利

勝利!為了你,我們戰鬥了近四年,現在我們永遠不會為任何事,為任何人放棄你。

--《紅星報》,一九四五年

中國,南京

在第二次世界大戰結束時,中國是勝利的一方,但不是因為它打敗了日本。事實上,一九四五年八月十五日,當裕仁天皇的投降錄音在當地的廣播中播放時,許多前線的日本士兵聽不清楚廣播內容,以為他在敦促他們,因為就他們而言,他們是勝利的一方。當資訊被澄清後,一些日本士兵威脅說,除非允許他們繼續戰爭,否則將殺死他們的軍官。不久後,一名在首都南京郊外機場降落的高級英國軍官指出,有人數遠遠超過中國士兵的大量日本軍隊,正在努力理解他們已經失敗的消息。

「日本軍隊給我的印象是極其強悍和危險的,因為它確實在戰鬥中證明了自己,」艾瑞克.海耶斯(Eric Hayes)少將寫道:「顯然沒有意識到日本所遭受災難的程度。他們有一定的理由認為自己是不敗之師,但遺憾的是,天皇已經命令它放下武器。」

如果說戰爭是在其他地方獲勝的,那麼在未來的歲月裡,中國共產黨在重述這個故事時的另一個主要問題是,它並沒有參與大部分的戰鬥。在衝突中首當其衝的是由毛澤東的敵人蔣介石領導的敵對國民黨勢力。而在盟國會議上與羅斯福和邱吉爾並肩而坐並主持戰爭結束的是蔣介石,而非毛澤東。主要城市慶祝勝利的人群揮舞著國民黨和美國的旗幟,而不是中國共產黨的紅色旗幟。

國民黨戰時大本營重慶的一位年輕婦女在她的日記中記錄道:「人們拋棄了平常的矜持,在街上熱情擁抱在一起。他們跳舞,大笑。他們唱著愛國歌曲......『中華民國萬歲』(國民黨統治下的中國)的呼聲響徹雲霄。」在上海,美國海軍情報部門報告說:「到處都可以看到中國國旗...... 甚至美國國旗也被升起。街上人群湧動,雖然正在採取預防措施,但人們對維持公共秩序感到擔憂。」

但對蔣介石來說,慶祝活動是短暫的。他的軍隊被消滅了,經濟被戰爭破壞了。他的幾百萬公民處於饑餓邊緣。據一位援助人員報告,「無家可歸的流浪者大軍「在農村遊蕩,他們試圖返回他們逃離的城鎮,但由於鐵路被嚴重破壞,大多數人只能步行。數千英哩的鐵軌被拆毀,木質橋架被作為燃料,鐵軌本身被熔化為金屬。國民黨也失去了對中國東北大片地區的控制,這些地區現在處於中國共產黨的實際管理之下。

在帳面上,中國被承認為勝利者之一,並獲得了旨在確保和平,新創立的聯合國安理會(UNSC)五個常任理事國之一的席位,與美國、英國、蘇聯和法國一起。但蔣介石抱怨說,國家仍然受到戰時盟友的羞辱,被當作「附庸」對待,被迫放棄領土,甚至沒有假裝協商。到了一九四五年十,中國已經分裂,士氣低落,接近解體。

不過,國民黨政府還是決心要進行勝利的儀式。考慮到歷史,他們將日本在中國的投降儀式定在一九四五年九月九日上午九點,即九月初九的第九個小時。方德萬(Hans van de Ven)在《戰火中國》(China at War)一書中寫道,這是一次刻意的嘗試,以呼應第一次世界大戰的停戰協定,該協定於一九一八年十一月十一日上午十一時生效:十一月十一日的第十一個小時。這個日期和時間旨在經由國家的集體記憶,在未來幾代人中產生共鳴。舉行年度勝利日慶祝活動的計畫也同樣被取消了。蔣介石和國民黨即將在中國大陸失去權力,至少在幾十年內,他們在中國戰時歷史上的地位也將隨之喪失。

蔣介石和毛澤東在一九三七年形成了一個不穩定的抗日聯盟,被稱為第二聯合陣線,儘管在實務中他們各自為戰,且激烈地對抗著。但隨著外國威脅的消退,這個聯盟崩潰了,中國又陷入了內戰。

在一九四九年共產黨取得勝利和蔣介石帶著他的剩餘部隊逃到臺灣流亡之後,北京的新政府開始修改第二次世界大戰的故事。毛澤東沒有興趣美化蔣介石或國民黨(他們被認為正準備從臺灣海峽對岸的新基地奪回權力),並有充分理由抹去他們的名字。蔣介石被重新塑造成試圖破壞中國抗戰並與日本人合作的叛徒,而他的官員被描述為腐敗,他的軍隊紀律渙散,不願意戰鬥,使國家變得虛弱,容易受到攻擊。在新的歷史版本中,勝利被歸功於中國共產黨的「領導作用」和毛澤東的革命策略。

冷戰的風暴烏雲也籠罩在官方對衝突的回憶中,因為日益增長的敵意為以前的聯盟蒙上了陰影。在實務上,這意味著中國共產黨現在強調蘇聯在打敗日本方面的作用,而淡化美國的貢獻,美國的軍隊已經在中國駐紮了幾年。但這並非北京獨有的情況。在整個前盟國,戰爭的故事是通過當代政治的棱鏡來看待的。

在新生的中華人民共和國,毛澤東將重點轉移到建設他的新國家和頌揚他的革命。一九四六年在重慶建成的紀念碑被稱為抗日戰爭勝利紀念碑,一九四九年後改名為解放紀念碑,被重新用於紀念中共在內戰中的勝利。紀念儀式和地方活動仍然在主要的紀念日舉行,但只要毛澤東還活著,對衝突的記憶就會被對共產黨崛起的更大關注所掩蓋。

這並不是一項抽象的工作。真實的人和真實的生活受到了這些不斷變化的歷史敘述的影響。

一九三七年七月戰爭開始時,彭士量即將年滿三十三歲。他家裡有妻子和四個年幼的孩子,但他的孫女告訴我,他決心為保衛國家而戰。他曾在著名的黃埔軍校受訓,並迅速晉升,成為一名將軍。到了一九四三年,他負責中國中部省份湖南的一支部隊,任務是拖延日本軍隊的前進速度;然而,他們的人數嚴重不足,而且他們顯然即將被攻克。彭士量自願留下來掩護他的戰友們撤退,儘管這幾乎肯定他會陣亡。他堅持了盡可能長的時間,使同袍得以逃脫,最後因傷勢過重而倒下。他的孫女趙燕給我看了她保存的一份剪報,其中描述他的行動是「我們民族主義的光榮體現」,並說有上萬人參加了他的追悼會。但彭士量曾為國民黨作戰,一九四九年共產黨掌權後,他的戰爭英雄身份被取消了。

「解放前,他們(國民黨士兵)都被稱為『民族英雄』,為國家、為民族、為人民而犧牲,」趙燕告訴我,但後來,「從一九四九年到一九八五年,他被稱為反革命分子。」

我們在她的小雜誌店裡交談,她的店藏在一條小巷裡,就在上海市中心的人民廣場附近。牆壁是光禿禿的混凝土,沒有暖氣,所以趙和她的丈夫穿著厚厚的蓬鬆外套來保暖。但空間的不足並沒有阻止她去充實它。每個書櫃都堆滿了書籍和雜誌,她用從書頁上剪下的照片裝飾了每一寸牆壁。有英國女王伊莉莎白二世、蜜雪兒.歐巴馬、甘地、弗拉迪米爾.普丁和習近平的照片。有些人可能不願意和一位突然出現、聲稱要寫一本關於戰爭書籍的外國記者說話,而趙燕卻不以為意。她立即把她丈夫從顯然是主位的黑色辦公椅上趕下來,堅持讓我坐下,從一個紙箱裡拿出一瓶礦泉水遞給我,然後開始講她家的故事,就好像我們是老朋友一樣,繼續我們之前聊天的話題。

她說她從小就很難理解這一點。她知道她應該對她的祖父保持沉默,但她不確定他做錯了什麼。他當時加入了政府的軍隊,並在戰爭中陣亡,但她被要求不要談論此事。最糟糕的幾年是在一九六六年毛澤東發起文化大革命運動之後,要求被稱為「紅衛兵」的年輕支持者剷除階級敵人和任何被認為是阻礙革命的人。當時趙燕正在上高中。據她自己說,她是一位認真的學生,而且在那之前,她是老師最喜歡的學生之一,但後來她班上的紅衛兵發現了她家的國民黨歷史。他們把她挑出來虐待,無情地欺負她,但當她去找老師尋求協助時,她發現老師也對她有意見。

「他說:『你的祖父是反革命,他是國民黨的人。』」趙燕回憶說:「老師告訴我:『你藏得很深,就像像個間諜一樣;你應該去農村接受改造。』當我聽到時,我對自己說,『所以我一夜之間成了反革命份子。』」

她的母親,也就是彭士量的女兒,也遭受了痛苦。在她工作的醫院裡,她被反復審問和自我批評,直到最終被解雇。一家人四處奔波,試圖擺脫過去的恥辱,但他們始終無法擺脫他們與國民黨的關係即將被揭露的恐懼。趙燕喜歡讀書,她曾夢想在一所頂級大學學習,但家庭的反革命身份意味著沒有希望被錄取。最終,她在上海定居,並萌生了開設書店的想法。

但這並不是彭士量和趙燕的故事的結束。在未來的幾十年裡,隨著毛澤東去世後,戰爭的故事被二次改寫,人們對他的記憶方式將再次發生變化。

第二次世界大戰後,蘇聯沒有內戰讓史達林打,沒有相當於國民黨的力量來對抗,但這並不意味著他缺少敵人。當這位偏執的獨裁者進入他人生最後十年時,他看到了周圍新的陰謀和潛在的挑戰者,在國內和國外都有新的危險。勝利並沒有給這位蘇聯領導人帶來安全,而是一個充滿新威脅的世界。

一九四五年五月九日淩晨,德國投降的消息在莫斯科的廣播中劈啪地響起。聽眾們聽到,希特勒已經死了,戰爭終於結束了。人們開始湧向漆黑的街道慶祝,在歡樂和解脫中相互擁抱。這一天被宣佈為全國性的節日:勝利日,並不是說需要任何鼓勵。

「五月九日是莫斯科令人難忘的一天,」英國記者亞歷山大.韋特(Alexander Werth)在俄羅斯首都報導。「湧入紅場的兩三百萬人自發的慶祝...... 其程度是我以前在莫斯科從未見過的。他們在街上跳舞和唱歌;每位士兵和軍官都被擁抱和親吻。」他說,年輕人「非常興奮,甚至不需要喝醉」。在美國大使館,當時的副館長喬治.凱南(George Kennan)記錄了當時的情況「節日氣氛如此熱烈,以至於無視所有正常的紀律約束」、「幾近瘋狂友誼」的氣氛將美國外交官們困在大樓裡。凱南寫道:「如果我們之中任何一人冒險走到街上,他就會立即被抓住,被熱情地拋到空中,被友好的手從人群的頭上傳過,最終在其週邊的某個地方迷失在混亂的激情狂歡中。我們中很少有人急於追求這種體驗,所以我們在陽臺上排隊,盡可能勇敢地揮手致意。」

勝利遊行在六週後,即一九四五年六月二十四日舉行,蘇聯士兵直接從前線返回,在首都遊行。史達林原計劃騎馬帶隊,但據說在排練時被甩了出去,他選擇了列寧陵墓的堅實地面。他的兩名高級指揮官,喬治.朱可夫(Georgii Zhukov)和康斯坦丁.羅科索夫斯基(Konstantin Rokossovsky)元帥,代替他騎馬帶隊,在儀式開始時騎著英俊的黑白戰馬進入紅場。

「我能感覺到我的心跳加快。」曾領導進攻柏林的朱可夫元帥後來坦言。他回憶說,當他們等待進場的信號時,他看著對面的羅科索夫斯基:「我很確定,他和我一樣緊張。」那天雨下得很大,但沒有人在意。朱可夫注意到人群「高漲的情緒」和「興高采烈的面孔」,以及他自己在研究他的士兵們「被戰火摧殘的英勇面孔」時的自豪感。他寫道:「當我檢閱部隊時,我可以看到小股的雨水從士兵們的帽簷上滴下來。但全體的精神振奮是如此強大,以至於沒有人注意。一種特殊的歡欣鼓舞感覺吞沒了所有在場的人。」

朱可夫在講話中讚揚了武裝部隊的勇氣,宣稱紅軍以「不褪色的光環」確保了其在歷史上的地位,但他在政治上很精明,補充說真正的功勞歸屬於誰:「我們取得了勝利,因為我們的偉大領袖和傑出的指揮官:蘇聯元帥史達林帶領我們取得了勝利!」

這並不重要。紅軍的光環,同時還有朱可夫自己的聲譽即將被奪走。事實證明,史達林不準備與任何人分享勝利的功勞,尤其是那些真正參加過戰鬥的人,也許他們會冒著成為公眾人物的風險,對他的領導地位構成威脅。

正如在中國一樣,蘇聯也遭受驚人的損失。根據最新的估計,戰爭期間幾乎有二千七百萬人死亡,儘管史達林時期的官方數字是七百萬。痛苦並沒有隨著戰鬥的結束而結束。乾旱和饑荒蹂躪著農村。工廠、城市和重工業成為廢墟。家庭也被拆散了。在戰爭期間,至少可以相信你是在為某些東西而戰,所有的艱難困苦在未來都會有所回報。但現在這個未來就在這裡,而且黯淡無光。生活水準比衝突發生前要差得多,而共產黨所能提供的只是更多的艱苦工作和一個新的、甚至更艱苦的五年計劃,以彌補他們失去的土地。更讓領導階層擔心的是,與中國軍隊不同,中國軍隊大部分時間是在自己的領土上作戰,而紅軍則是穿越歐洲來到柏林,一路上讓數百萬士兵暴露在蘇聯以外的生活環境中。史達林太瞭解他們回家後可能發生的先例了。

「史達林是俄羅斯史的學生,」羅伯特.瑟維斯(Robert Service)在他的蘇聯領導人傳記中說:「他知道,一八二五年拿破崙戰敗後,俄羅斯帝國軍隊進入巴黎,導致了俄羅斯的政治動盪。在法國經歷了更大的公民自由的軍官和部隊再也不一樣了,一八二五年發生了一場兵變,幾乎推翻了羅曼諾夫家族。」不能讓歷史重演,回國的士兵和他們的指揮官需要被嚴格控制。

在紅場上領導勝利遊行後不到一年,朱可夫就恥辱地被剝奪了職務,他被指控掠奪戰時物資供其個人使用,並被調到烏克蘭南部的一個偏遠崗位。一位美國觀察家說:「這和杜魯門派艾森豪負責奧克拉荷馬州的國民警衛隊訓練差不多。」但他並不孤單,包括航空工業委員阿列克謝.沙胡林(AlekseiShakhurin)和兩次被授予蘇聯英雄稱號的空軍司令亞歷山大.諾維科夫(Alexander Novikov)在內的高級官員被逮捕、審訊和監禁。

時間有種異常的反諷。正當史達林的官員根據金日成虛構為主的功績在北韓宣傳他是戰爭英雄時,在蘇聯國內,史達林正在清洗他自己的指揮官,並淡化他們所打過的真實戰役。但是,也許他們能僥倖逃過一劫是幸運的。

蘇聯情報部門的任務是在戰後監測所有軍事領導人的麻煩跡象,而在一九四六年新年前夕,他們記錄了兩名高級軍官之間的私人談話,引發了嚴重關切。曾在史達林格勒前線擔任指揮官的瓦里西.戈爾多夫(VasilyGordov)將軍和他的前參謀長費多爾.雷巴爾琴科(FedorRybalchenko)將軍被逮到,在他們認為是後者公寓的隱私處抱怨國內的狀況。「民眾對自己的生活感到憤怒,公開抱怨,在火車上和任何地方,」雷巴爾琴科向他的老朋友傾訴:「饑荒程度令人難以置信,而報紙只是在撒謊。只有政府官員生活得很好,而人民卻在挨餓。」他預測蘇聯將在與西方的戰爭中失敗,並哀歎他們的威信下降。戈爾多夫提出了移居國外的可能性。最後這兩個人被逮捕,後來被槍決。

軍事英雄也從蘇聯報紙的版面上消失了。在戰爭結束一週年之際,黨的喉舌《真理報》(Pravda)上沒有提到任何一個軍官的名字。「蘇聯人民知道,我們的祖國在人類歷史上最殘酷的戰爭中贏得的偉大勝利,首先是我們的社會和國家制度的勝利,」該報說:「這是布爾什維克黨明智、卓見的史達林主義政策的結果,它使國家做好了積極防禦的準備,並建立了強大的紅軍。」

史達林把這次勝利作為蘇聯政治制度力量的證明,對軍隊只給予有條件的讚揚。他在一九四六年二月九日的一次講話中說,武裝部隊應該受到讚揚,因為他們「英勇地承受住戰爭的所有艱難困苦...... 並從戰爭中獲得了勝利。」根據文字記錄顯示,此時他被「在史達林同志的領導下!」以及「響亮而持久的掌聲」打斷。但他繼續說:「如果認為沒有全國人民的初步準備就能取得這樣的歷史性勝利,那是錯誤的。. . . 如果斷言我們的勝利完全歸功於我們部隊的勇敢,那就大錯特錯了。」不久之後,自一九一八年以來一直被稱為紅軍的蘇聯軍隊被改名為蘇維埃軍隊。

諂媚部隊的需要已經隨著衝突結束。現在,黨需要他們重新開始工作。一九四六年四月,史達林的首席宣傳員安德列.日丹諾夫(Andrei Zhdanov)向宣傳工作者發出指令,指示他們消除「人們應該在戰後花一些時間來恢復」的想法。人們擔心,過多地關注戰時的過去,只會讓人們想起他們所遭受的苦難和沒有到來的回報,並分散對當時緊迫問題的注意力。那年勝利日的第二天早上,《真理報》報導了一名蘇聯士兵從前線歸來後立即投身於集體農場工作的故事,呈現給讀者的資訊很明確,這就是他們要效仿的模式。現在是時候從戰爭轉向在國內建設社會主義的戰鬥了。

第二年,勝利日的假期被取消了。一九四七年十二月,主要報紙上的一份簡短通知宣佈,五月九日現在是正常的工作日。

這場戰爭對史達林來說仍有政治用途,比對毛澤東來說更具意義。他不希望群眾糾纏於他們的犧牲或個別指揮官的英雄主義,但他很滿足於沐浴在對他的領導的讚譽中。

他被蘇聯媒體譽為「最偉大的指揮官」,並被認為設計了「戰略反攻」,相當於對戰爭科學的最大貢獻。據推測,這種誇張的說法激發了北韓早期對金日成偉大的讚美,在北韓,蘇聯官員正在幫助美化這位年輕領導人的形象。在莫斯科,一部新電影的劇本據說是史達林撰寫的,電影裡被擊敗的希特勒咒駡著說:「史達林!他擊敗了所有人。」電影的最後一幕是,蘇聯領導人身著純潔的白色制服飛抵德國首都,在那裡他受到了一群欣喜若狂的士兵的歡迎,包括一些揮舞著美國國旗的士兵。一位研究蘇聯宣傳的學者評論說,這是「史達林的史達林崇拜的神化」。

維護史達林戰時英雄主義的神話意味著讓那些曾在他手下服役的人閉嘴,以防他們與官方的說法相矛盾。史達林對一位指揮官說:「在這些偉大的事件發生後這麼快就寫回憶錄為時過早,當時激情仍被過度激發,因此回憶錄不具有必要的客觀性。」他的話讓出版業感到一絲寒意,而即將成為作者的人也接受了這個暗示。

「史達林的態度不僅阻止了回憶錄的出版,甚至還阻止了人們拿起他們的筆,」戰爭期間曾在紅軍服役的文學評論家拉扎爾.拉扎雷夫(Lazar Lazarev)解釋說:「每個人都立刻明白,史達林害怕的不是主觀,而是真相。」一些老兵則進行了反擊,出版了挑戰官方神話的戰時日記。一九四八年,一位前遊擊隊指揮官在一本文學雜誌上說:「祖國的捍衛者有道德上的權利與當代人分享這些想法。」但當局並未同意。

審查員實施了新的限制。現在禁止提及戰時命令,如史達林惡名昭著的「一步不退」命令,該命令禁止士兵和他們的部隊在沒有上級明確許可的情況下撤退,即使在當地有戰術意義。由於查閱檔案受到限制,對衝突的研究變得越來越困難。拉扎雷夫說:「戰爭史學家發現自己處於一個特別遺憾的境地。(他們)很快就明白,他們的工作是用美麗的材料繡出準備好的圖案來取悅於人,而不是對事實進行研究。」

這些美麗的材料並不包括戰爭的可怕事實。估計有數以百萬計從衝突中回來的缺胳膊少腿、身負重傷的受傷老兵,開始從首都的街道上消失,許多人淪落到靠乞討為生。在一九四九年史達林七十歲生日的慶祝活動之前,他們被當局圍捕,並被移送到偏遠社區的「傷殘者之家」,在不見天日的地方度過餘生,而且往往沒有獲得足夠的醫療護理。那些被留下的人受到安全部門的監控,以防他們開始組織和播種異議。

史達林的偏執狂和他的肅反行動愈演愈烈。政治逮捕和示眾審判重新開始。「我們以為戰後一切都會改變。. . 史達林會信任他的人民,」一位婦女告訴白俄羅斯作家斯斯維拉娜.亞歷塞維奇(Svetlana Alexievich)。但是,她說:「相反地,勝利之後,每個人都變得沉默了。沉默和恐懼,如同戰前一樣。」

在莫斯科,新興的冷戰也影響了人們對過去衝突的記憶,因為喬治.凱南在一九四五年第一個勝利日所描述的「近乎瘋狂友誼」的氣氛被敵意所取代,至少在官方層面是這樣。西方盟國從勝利表彰中刪除,並在蘇聯媒體中變成了「狂熱的戰爭販子」。由於有了美國這個新的主要敵人,蘇聯領導人對保留他們過去的聯盟記憶沒有興趣。而這種敵意和猜疑是雙向的。

地緣政治的斷層正在發生變化,一場新的衝突的輪廓正在形成。隨著中國共產黨在北京掌權,北韓新的年輕領導人向史達林請願,希望他能入侵南韓,將半島統一在他的控制之下。金日成向他保證,美國人不會干預,一切都會在三天之內結束。

來源:出色文化《極權基因》

- 掌握全球財經資訊點我下載APP

- 講座

- 公告

上一篇

下一篇