揭秘美國高考改革背后的故事

鉅亨網新聞中心 2014-06-03 13:20

隨著中國高考改革,英語將不再是高考的必考科目,而語文和數學的份量將加重。這樣的改革究竟是好是壞?研究美國高考改革或許能夠給我們一些啟示。(來源:譯言網)

測驗

2012年7月,在大衛·科爾曼(david coleman)正式就任美國大學理事會(college board)主席的幾個月前,他邀請當時的麻省理工學院寫作項目部主任萊斯·佩雷爾曼(les perelman)到曼哈頓下城區與他會面。美國大學理事會的眾多工作包括參與研究、制定教育政策及編寫課程,而其中最被公眾認知的可能就是監管學習能力傾向測驗(scholastic aptitude test,以下簡稱sat)了。佩雷爾曼是該考試最苛刻也最無情的批評者之一。2005年,美國大學理事會在sat考試中增加了寫作(總分值也從1600分上升為2400 分)。自此以后,佩雷爾曼一直著重研究他所認為的寫作命題及評分的內在荒謬性。他最早的研究發現表明:與其他任何因素相比,作文字數與作文成績的關係更為密切。最近,佩雷爾曼輔導了16名因寫作成績欠佳而重考的學生。他告訴他們細節重要而事實準確性並不重要。他說,“你可以告訴他們1812年美英戰爭始於1945年”。他鼓勵他們使用少量生僻花哨的單詞,如“plethora(冗余)”或“myriad(繁多)”。同時,他還鼓勵他們使用兩到三個預先準備好的名人名言(如:富蘭克林·德拉諾·羅斯福),無論這與問題是否有關。他說,重考后有15名學生的作文分數高於90%的考生。

當科爾曼被任命為大學理事會下一任主席時,他在《紐約時報》上讀到一篇有關佩雷爾曼研究的文章,因此決定跟他聯系。上個月我去到位於林肯中心附近的大學理事會總部,在他的辦公室里與他會面,他說道:“有人猛烈抨擊sat,那又怎樣?他們獲得了媒體的關注,那都沒什么意思。但是,佩雷爾曼為我關心的事業奉獻了一生。他教學生寫作,並審視這種旨在贊美寫作的方法。”科爾曼的話音逐漸減弱。“我想更加深入地研究他的觀點,”他最後說道,“而非只是讀讀與他的觀點有關的新聞訪談。”

在他們交談的兩個小時中,佩雷爾曼告訴科爾曼他並不反對寫作測試本身。他認為這項工作如果做好了,也不失為一個好想法。但是,他問道:“在大學或在生活中,何時會有人要求你就你從沒想過的東西寫篇文章?我從未從老板那收到過這樣的郵件:‘失敗是否是成功的必要因素?25分鐘后回復我?’但sat就是那樣做的。”佩雷爾曼談到,輔導教師通常會教他們的學生去撰寫並記憶一篇萬能作文。這種作文包含獲得高分的必要因素——“一個個人軼事或一些歷史典故;弗洛倫斯·南丁格爾1(florence nightingale)似乎是一個特別受歡迎的歷史人物。”在考試當天,他們照搬所記住的東西,再針對問題將答案稍加變化。可是,沒人真正學到任何寫作知識。

科爾曼告訴我,佩雷爾曼對他們富有成效的談話感到驚訝,但他根本不認為這次談話會有多少成果。大學理事會是一個大型的非盈利組織,每年有數億萬美元收入(部分來源於它每年針對高中生舉行的近300萬場sat考試)。盡管在過去它一直受到外界的強烈批評,但佩雷爾曼估計它從未有過實質性的改變。當時他認為:“大衛·科爾曼的想法是對的,他其實是信任教育的。” 但是佩雷爾曼還說,嘗試改變大學理事會的經營方式,“就像試圖使泰坦尼克號轉向一樣。”科爾曼的機構是出了名的行動緩慢、戒備心強,無論誰掌舵,這樣的一個機構也不會改變航向。

到2012年10月科爾曼就職時,科爾曼不僅了解了佩雷爾曼的觀點,而且也熟悉了更多來自大學理事會支援者的投訴,其中包括教師、學生、家長、大學校長、大學招生人員、高校輔導員。他們對這項考試不滿,且均有正當的理由。

學生們鄙視sat不僅是因為它帶來的強烈焦慮感(它是阻礙他們進入自己夢想中的大學的最大障礙),還因為他們不知道能從這項考試中得到什么。他們認為這項考試玩弄了一些巧妙的花招,提出的問題在高中課程中極其罕見。由於每做錯一道選擇題會倒扣1/4分,因此,學生們需要花時間去分析以決定要回答哪道題和棄答哪道題。老師們也認為這項考試不是按他們的授課內容出題的。然而,國家教育部門會公布許多高校的sat平均分,這意味著老師往往會成為學生考試成績不佳的指責對象。

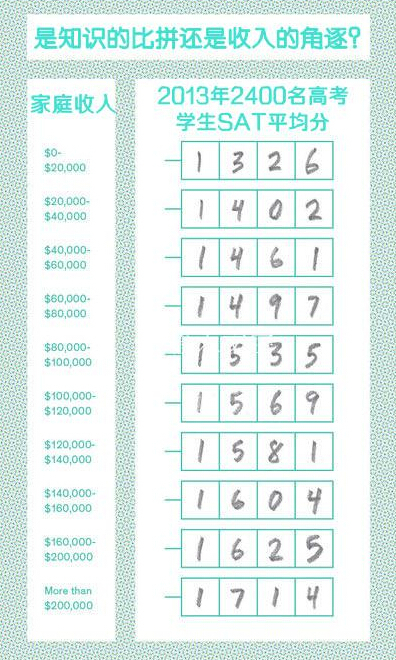

對這項考試更嚴重的指控是:因為富裕家庭的家長能承擔昂貴的考前輔導班及輔導教師,所以它使富裕家庭的學生具有優勢。幾年前,蓮花軟件公司(lotus software)創始人米切爾·卡普爾(mitch kapor)在《舊金山紀事報》(the san francisco chronicle)上與人合寫了一個專欄。被上述不公激怒的他建議大學應該強制要求學生和家長公開“已購的所有形式的輔助”,以建立公平競爭機制。

sat始於1926年,那時人們將其提倡為一種創建無階級的杰弗遜式英才教育制度的手段。這項旨在評估先天智力的考試最初改編自一戰軍隊智力測試。在20 世紀30年代,它被十幾個重點大學用作獎學金評選方法。那時人們認為學生無法為先天智力測試做有效準備。但是,早在1938年,斯坦利·卡蘭普 (stanley kaplan)便開始提供培訓課,承諾提高分數。現今,無數小規模的專業輔導公司(且不說昂貴的私人教師)也加入卡蘭普公司及其主要競爭對手普林斯頓評論(princeton review)的行列。這個年營業額達45億美元的產業大大迎合了那些憂心忡忡的美國富人們的需求。這些富人們認為這項測試有對策可循,而他們的孩子需要的則是花錢學習對策。

美國大學理事會主席大衛·科爾曼在其任職期間對sat考試進行了全面改革,使其能更好地體現學生在校期間應該學習的知識。照片由布賴恩·芬克(brian finke)為《紐約時報》提供

科爾曼與那些對大學理事會失望的支援者們舉辦了一次“傾聽活動”。他當時認為,要想成為一個偉大的機構,大學理事會必須承認它有很多不足之處。“不公平的考前輔導是一個問題,”他說,“考試范圍不明確以及評分復雜亦是一個問題。我了解sat背后的一些科學理念,而且我也欣賞其中大部分的道理。但是,由於那些隨之發展起來的事物將這項考試由鼓勵英才教育的工具變成了在美國教育中鞏固特權的手段並對一切造成了威脅,我覺得某些改變是必須的。”

很明顯,科爾曼說,無論家長的社會和經濟地位如何,他們都不會感到滿意。富裕家庭學生的成績並不是“干凈”的,因為他們的分數是用錢“買”來的。中產階級的學生則抗議不公,因為他們無法得到,或者需超額開支才可能得到“良好的考前輔導”;而那些貧困生,通常是少數民族學生,則完全被考前輔導拒之門外。瑞克·布里格斯(derek briggs)是位於博爾德的科羅拉多大學分校的研究和評估方法論項目主管。他在2009年的一篇論文中強調,除1000美元以上的課程費以及私人教師費以外,還有另一種考前輔導成本,他稱之為機會成本,即學生花費大量時間一味追求考試過關,結果無暇顧及家庭作業和課外活動,而這些活動實際上是學生在大學成功的必要準備。

除了這些教育(及道德的)困局外,科爾曼還必須明白,作為一個企業,大學理事會卻讓sat的可信度受到質疑,這到底意味著什么。數年前,幾個小型的文科大學取消sat並將相應的a.c.t.2(美國大學入學考試)作為入學標準。后來,由於對2005年sat改革甚微感到失望,且受2008年全國大學招生咨詢協會(nacac)發布的報告所鼓動,越來越多的高等學府開始紛紛效仿。該報告的作者引用了加利福利亞大學的一項研究,將sat描述為“不能準確預測學生表現”,並且質疑大學傾向於將sat作為“最重要的入學方法之一”的做法。(許多撤銷考試要求的學校,至少在第一年,出現了入學申請人數激增的現象。)

大約在報告公布之時,在維克森林大學社會學教授約瑟夫·a·索爾斯出版了《特權的力量》一書,解釋了標準化測試怎樣推動了耶魯大學的歧視性招生政策之后,威客森林大學就成為了《美國新聞與世界報導》評出的全美前三十所大學里第一個提出選擇性考試招生政策的大學。維克森林大學的后續研究表明,在學校停止將標準測試的分數作為考核因素后,入學新生的的高中平均績點增加了。2012屆新生中有79%的學生在其高中班級里排名為前10%。在實行選擇性考試之前,此數目只比60%多一點。此外,學生的構成更加多樣化。索爾斯編寫了一本書,其中有一部分探討了sat在佐治亞大學、約翰·霍普金斯大學及維克森林大學的低預測準確度,他說,“考試成績在很大程度上與家庭收入有關,但與高中成績無關。”他接著說:“此外,我們的社會、種族和生活方式變得更加多樣化,這在校園里得到了體現。在我們采取選擇性考試招生政策之前,維克森林大學的學生構成就像j.crew3的產品目錄一樣單一。”

上個月貝茨學院招生辦前主任威廉·c·希斯(william c. hiss)和前副主任瓦萊麗·w·弗蘭克斯(valerie w. franks)發布的研究報告支援維克森林大學的經驗。他們評估了33所不要求sat或a.c.t.分數的高等學校,發現參與測試與未參與測試的學生之間的大學平均成績與畢業率無明顯差異。特別是, 他們還發現高中成績優異的學生在大學里的表現也不錯,即使他們的sat分數不高。而高中成績較差的學生就算sat分數優異,在大學里的表現仍較差。未參與sat的學生往往是少數民族學生、女性、佩爾助學金4獲得者或家庭中第一個上大學的孩子。

盡管有更多的院校決定退出標準化考試,但全國大學咨詢會的大衛·霍金斯(david hawkins)認為,預計仍有80%的四年制大學要求sat或a.c.t.分數。招生辦負責人們也報告說已習慣於通過測試篩選數目驚人的申請者,感覺難以將其割舍。著名作家、康奈爾大學教授羅伯特·斯滕伯格(robert sternberg)對《前線》記者說,當他在耶魯大學審閱入學申請時,他難以忽視分數。“我意識到當我在閱讀申請書時,隨著夜晚漸深,閱讀的申請書越來越多,我會越來越看重sat分數,”他說,“這比閱讀長篇的論文及老師的推薦信更簡單。這是人的本性。”除了篩選申請人的壓力,全國大學咨詢會的報告還提到了《美國新聞與世界報導》因采用sat及a.c.t.分數來給大學排名而導致的問題,表明分數“不能有效評估重要的品質”。此外,它還批評證券評級公司采用sat及a.c.t.來協助評定學校財務狀況,認為這“對招生辦施加了不必要的壓力以追求越來越高的測試分數。”

科爾曼說,許多與他交談過的招生辦工作人員明確表示,依賴這類考試,至少是依賴這項考試讓他們心里不舒服。但是,怎樣的考試會讓所有人認為公平且愿意接受,他們並沒有一致意見。

科爾曼一直沉迷於解決難題。1994年,在科爾曼獲得耶魯大學哲學學士學位,牛津大學英語文學學士學位(同時他是牛津大學羅德獎學金5的獲得者)以及劍橋大學古代哲學碩士學位( “即使擁有三個學位也無法獲得就業機會”)之后,科爾曼打算回紐約,去一所公立學校當老師。但當他發現無法找到一份高中英語老師的工作后,他成為了麥肯錫咨詢公司(mckinsey & company)的一名咨詢顧問。在這里的五年中,他越來越沉迷於以證據為基礎的來解決問題。在那段期間,他曾為想要提高教學質量的學區提供無償服務。1999 年,他離開了麥肯錫咨詢公司,並幫助創建了成長網絡公司(grow network)。該公司主要致力於幫助學生及家長(包括非英語家庭)應對越來越受標準化測試影響的教育制度。他與教育者和學生們進行交流,沉浸於對標準化測試的研究之中,這讓他確信必須改變那些考試要測評的能力標準,因為那使得考試過於龐大和模糊,而且人們在生產教科書時也同樣毫無目的。

科爾曼說:“當測評范圍過大時,用於測評那些標準的測試必定是膚淺的。”他指出有研究表明現在有更多的大學新生並未做好準備,於是被迫參加“從未擺脫過的補習課程。”以數學為例,如果你研究成績最好的國家的數據,你會發現它們的學習方法強調“范圍窄,研究深”。相反地,他發現美國的課程則是“一英里寬,一英寸深” 。

2008年,科爾曼協助創立了一個名為“學產生就伙伴”(student achievement partners)的非盈利組織。該組織堅持在決定教育方針時“依據行事”。在該組織期間,科爾曼對塑造《共同核心6》起到了不可或缺的作用。《共同核心》是一套完整的學術標準,已陸續在40多個州實行。雖然這個標準不乏批判者——許多家長和教育者認為它讓一種有問題的“應試教育”思想在學校和教師中根深蒂固——但是科爾曼認為,它不僅是抵御美國公共教育的水準下降的堡壘,還是是一次罕見的兩黨合作。在去年五月波士頓召開的戰略數據項目報告會上,他要觀眾說出一個“共和黨和民主黨曾同心協力有所成就的重要國內政策領域”。他說,《共同核心》是一個令人振奮的想法,“在一切想法似乎都止步不前時,它卻風靡全國。”

當科爾曼就讀於曼哈頓史帝文森高中(stuyvesant high school)時,他曾是辯論冠軍隊的一員。顯而易見的是,與人交談時他總是迫切地想要用證據制服對方,並對愚人極不耐煩。(他說辯論是為數不多的“使人極度好辯並助人進步”的活動之一。) 2011年4月,在紐約州教育部門組織的一次推廣《共同核心》的會議中,他得罪了在場所有的教師和行政人員。在表達對高中作文注重個人敘述的不滿時,他談到成人生活的現實:“別人真[臟話]不會在意你的想法或感受。”當那時的視頻在網上瘋傳之后,他道歉並解釋說,他當時是在提倡一種在大學及職業生涯中無疑有用的技巧,即基於證據的分析型作文。但他的言論還是加深了一些人對他的壞印象,他們認為他麻木不仁且激進極端,是那種自以為是的萬事通。

2012年10月,在邁阿密舉行的美國大學理事會年度會議上,他間接引用了這則逸事,同時還提到自己習慣使用直率多變的語言。他還開玩笑說人群中有“驚慌失措的”理事會成員。

參與制定《共同核心》給他帶來的教訓是顯而易見的,即美國的教育需要多些專注少些膚淺,且它應該能夠通過反映課堂教學的考試來評測新定義標準的成效。 這正是大學理事會主持的大學預修課程7(advanced placement)項目的運作程式(在福特漢姆研究所(fordham institute)的一項研究中,參與調查的80%的教師表示,大學預修課程考試能較好地反映他們的工作情況以及學生的學習情況)。這也是全國大學招生咨詢協會2008年報告中的一項主要建議,即大學錄取考試應重新設計為類似於美國大學預修課程考試的成果式測試。這將會給學生們傳達一種資訊——學習他們的高中課程以及不參加以應試技能為主的課外備考課程是在大學錄取考試中取得好成績及適應嚴格的大學課程的方法。

對於科爾曼來說,問題在於如何讓一項考試準確評測學產生績及大學學習適應能力,且逐步向原先期望達到的精英化目標發展,而非妨礙目標發展。

一年多前,科爾曼與一批大學理事會工作人員及顧問開始嘗試進行這項工作。大學理事會的主要評估員辛蒂·施邁瑟(cyndie schmeiser)告訴我他們要做的第一件事就是確定這項考試要測評的能力。從2012年底起直到2013年春季,她和她的團隊與學生、教師、家長、輔導員、招生人員及高校輔導員進行了廣泛的交流,要求各類人員詳細地告知他們對測試的期望。他們首先得出的結論為:一個測試應該反映最優秀的老師傳授的最重要的技能。施邁瑟解釋到,例如,一個好的導師教授馬丁·路德·金的演講《我有一個夢想》時,應鼓勵討論,包括分析文章及找出有力的(事實或修辭性)論據。“我們不想老師只會在課堂上詢問:‘這篇演講是在什么時間、什么地點發表的?’”施邁瑟這樣說道。

隨后辛迪·施邁瑟的團隊著手設計了一些考試題目以投入到這項更有意義的事業中。施邁瑟曾有言,過去sat的出題非常注重實用性,即對大多數學生而言,這些題目的難易程度是否合適;針對來自不同民族、種族和宗教的考生,這些題目是否沒有任何歧視?考試目的是將考生的“差異最大化”,即要找到好學生能答對但差學生不能答對的問題。科爾曼說,達成此目標的一個簡單辦法是考查一些晦澀詞匯,這也是sat著名(或臭名昭著)的手法。他還說道,考試結果在數據上與預測極為吻合——只有少部分學生知道這些詞匯,而大多數學生則一無所知——但是這一結果並不能充分反映科爾曼所信奉的教育意義。美國大學理事會在重新設計考試時改變了考試重點,優先考慮考試內容,測試的每個問題則要參照一系列能反映出學生將在大學和工作中遇到的閱讀和數學問題。去年年初,施邁瑟和其他工作者一起花了大量時間來觀察學生在回答大約20一組的問題時的表現,並在考后與這些學生一起討論這些問題。施邁瑟在談到修訂版考試時說,“新版對學生正確率的預測準確度還是和舊版一樣,但是在新考試中,我們能更好地控制考查的內容和技能。”

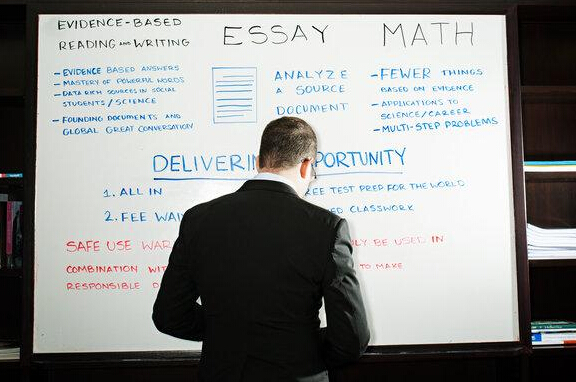

上個月,我與科爾曼在他辦公室會面,討論sat的改革。談到令他激動的想法時,他會時不時地從椅子上跳起來。有一次他跳起來在白板的中間從上到下畫了一條分界線(他非常喜歡使用白板),然后在線的一側寫到“以證據為基礎的閱讀和寫作”,另一側寫到“數學”。他正在白板上展示過去數月的反思與測試所得到的結果。

從2016年春季開始,學生將參加新的sat——延用舊考試系統中長達3小時滿分為1600分的考試,另外附加一篇單獨計分的可選作文。科爾曼說,以證據為基礎的閱讀和寫作將會取代目前的相應部分。新的閱讀和寫作將以科學文章,歷史文獻和文學摘錄為素材,因為研究表明,這些材料是受過教育的美國人理應熟知並深刻理解的。科爾曼曾言,“在美國乃至整個世界,《獨立宣言》、《美國憲法》、《權利法案》和《聯邦論》都引發了關於自由、公平和人格尊嚴的重大討論”,——因此,每一次sat都將從建國檔案或者從這類檔案激發的“偉大的全球性討論”的文章中節選一部分,比如林肯的《葛底斯堡演說8》(gettysburg address)。

科爾曼給我舉了一個相關的簡單例子。學生會讀到一段摘自德克薩斯代表芭芭拉·喬丹(barbara jordan)於1974年的講演節錄 。在這段節錄中,芭芭拉說對尼克松的彈劾將把人民劃分成兩派(party)。這時學生要回答的問題是,“喬丹話中的‘派’是何含義?”並且問題后有幾個選項供選擇。此類詞匯問題會取代目前sat中深奧難懂的問題。這種設計思路是,考試應該注重學生可能會遇到的多義詞,比如“合成”(synthesis)。這類詞在不同的語境下可以有很多意思。考試不應該鼓勵學生死記硬背,相反應當提倡在高中階段進行廣泛閱讀。

關於芭芭拉·喬丹的這道題還有后續題目:“你如何知道你選的答案是正確的?”要回答這道題,學生必須在文中劃出能證明自己選項的文字。(到2016年,sat將有機考版。到那時學生可以在電腦上檢索並標出相關原文。)考試還要求學生審查文字和數據,包括找到並改正兩者的不一致。

科爾曼說,“任何時候當一個問題在大學或工作中有其重要性時,僅僅給出一個答案是遠遠不夠的。至關重要的是提供證據來證明你的答案(這樣別人就能了解學生的真實水平)。這項改革對學生的考前準備來說意義重大。只重視技巧和排除選項法再也行不通了。我們關注的不是學生對選項的選擇,而是他們對其選項 合理性的證明。”

要實現這點,寫作部分的題目也會修改。如此一來,所有的題目都會遵循一個思路:“讀文章並思考作者是怎樣把事實或者實例當成證據來使用的,如何展開思路以及怎樣將論點和論據結合起來,以及如何用極具風格或說服力的內容增強所述觀點的力度,然后寫一篇作文解釋作者是怎樣進行論證來說服讀者的”。考試選取的段落會不停變化,但分析和論證能力將會一直作為考察重點。科爾曼說,“學生會被要求做一些我們每天在工作和大學里做的事情:分析材料,理解觀點並加強論據。”

數學部分也會以研究結果為基礎考察“許多大學課程(和行業)必備的數學知識”。科爾曼承認,有人可能會以為由復雜題變成基礎能力題會使考題簡單化,但是他堅稱實際情況並非如此。他解釋道,數學部分會重視三個方面:一是問題解決和數據分析,包括比例、百分比和其他用於解決現實問題的數學推理;二是核心的代數問題,考查學生處理線性方程(“廣泛運用於許多科研領域的有力工具”)的能力;三是人們所說的“前往高等數學的通行證”,這方面將著重考查學生是否熟悉復雜方程及其在自然科學和社會科學領域的應用。

去年六月,在哈佛夏季學院(harvard summer institute)的多天研討會上,科爾曼就高校招生和專業咨詢人員問題發表了講話。發言前,他與威廉·菲茨西蒙斯(william fitzsimmons)進行了會面。威廉·菲茨西蒙斯長期擔任哈佛招生部和經濟資助部主任,同時還是2008年美國大學招生咨詢協會委員會報告的主要作者。為了給菲茨西蒙斯留下深刻印象,科爾曼帶去了一份sat改革大綱。

菲茨西蒙斯告訴我,他看了那份大綱后完全驚呆了。其中的考試設計似乎是對08年全國大學招生咨詢協會委員會報告提出的最重要建議的直接回應。“與任何極為重大的改革一樣,這項改革必將引發爭議。”他補充道。然而他又繼續說道:“在過去,有時考試會讓人覺得它是在考察一些難以衡量的素質,諸如資質與能力,卻絲毫不顧‘資質’和‘能力’究竟意味著什么。而現在的改革則發出了一個明確的信號:努力和成果都將得到相應的回報。這是我從事高等教育招生工作四十余年來見過的極其重大的進步之一。”

數據來源:美國大學理事會

然而,單純改革考試內容並沒能解決盤踞在科爾曼心頭的所有問題。他仍為教育機會的各種不公感到困擾,並認為美國大學理事會應在緩解這些問題上發揮作用。一段時間以來,理事會已對斯坦福大學經濟學教授卡羅琳·霍克斯比(caroline hoxby)與哈佛大學約翰·f·肯尼迪政府學院(harvard’s john f. kennedy school of government)公共政策與管理教授克里斯多佛·艾弗里(christopher avery,)的研究工作有所關注。他們一直以來致力研究貧困優秀生源與一流大學之間的低匹配情況,即家境貧寒的學生傾向於選擇離家近、門檻低的大學,即使他們完全能夠成功申請其他大學。霍克斯比第一次意識到這個問題是在2004年,當時她任教的哈佛大學高調宣稱學校將錄取一批經濟困窘的優秀學生,並提出若其父母收入低於四萬美元,將予以免除學費。然而盡管如此,優秀貧困生的入學人數仍然很少。當霍克斯比開始研究這一現象時,她推測仍有大量家境貧寒的優秀學生未被學校發現。於是,她和艾佛里開始與美國大學理事會和美國大學入學考試機構合作,共同開發新方法,確定優秀貧困生人數及其所在地。通過綜合各方數據(數據來源包括普查報告、美國國稅局(i.r.s.)提供的各郵區收入數據、房產評估及其他來源),他們鎖定了三萬五千名優秀貧困生。這些學生的成績名列全國前10%,而其家庭收入卻處於全美高考家庭的倒數25%。

當他們繼續了解這些學生的院校申請情況時,他們發現了一項足以令科爾曼震驚的數據:56%的學生並未申請任何一所名校。

研究者們推測造成這一現象的最主要原因在於通訊不暢:資訊沒能傳達給需要的學生和家庭,即便有時能夠傳遞,所傳遞的資訊也不夠清晰有效。霍克斯比與弗吉尼亞大學經濟學教授薩拉·特納(sarah turner)一起進行了一項實驗以測試他們能否改變現有錄取模式。2010至2012年,霍克斯比團隊陸續向家境貧寒的優秀學生發送資訊詳盡、具有針對性的材料包裹,鼓勵他們申請更多大學,並免除申請費用、提供獎學金資助資訊。許多情況下,通過這些資訊,優秀貧困生會發現自己能夠獲得更多一流大學拋出的橄欖枝:這些大學為了吸引他們,能向其提供更為豐厚的助學金。霍克斯比團隊的這一做法不僅促使優秀貧困生申請更多高校,而且縮小了“同等水平但貧富懸殊的大學生之間的表現‘差異’”(據霍克斯比和特納記述)。

科爾曼當選為美國大學理事會主席時,他簡要了解了目前為止委員會在這個問題上所做的輔助工作。他贊同這些有先見之明的人的做法,還決定“要將這一小范圍實驗逐步推廣至全國。”他提倡通過更多的調查研究來搜尋理事會認可的“已做好大學入學準備”的貧寒學生(“已做好大學入學準備”即sat得分為1550及以上,成績排名位於全美高考考生前43%)。最終,理事會寄出了將近10萬個材料包裹給那些表現優異、“已做好大學入學準備”的學生。這些包裹含有至少四封申請免除書,讓學生能夠直接申請參與該項目的2000多所大學。據科爾曼所言,這些院校必須同意大學理事會做出的財政決定,學生也能直接獲得助學金或特殊學費減免,不用再重新申請資格。這些申請免除書就像一張入場券——“拿上你的入場券,出發吧!”科爾曼說道。——這些入場券不僅簡化了申請過程,而且鼓勵學生趕緊把握機會。關於該項目初步成效的研究直至下月才會公布,但其進展速度已然兌現了科爾曼關於加快該事務日程的承諾。

2013年1月,在於佛羅里達舉行的一次由美國大學理事會主辦的會議上,科爾曼會見了富蘭克林與馬歇爾學院(franklin & marshall college)校長丹尼爾·波特費德(daniel porterfield)。波特費德因卓有成效地將家境清貧的優秀學子納進他位於賓夕法尼亞州蘭開斯特的小型文科學院而引起全美關注。他對霍克斯比團隊的觀點表示贊同,認為問題並不在於缺乏優秀的貧困學生,而在於高校搜尋人才的力度不夠。而富蘭克林與馬歇爾學院之所以能在這方面取得成功,也主要由於他們致力於搜尋出生貧寒的優秀學子。現已是美國大學理事會董事成員的波特費德告訴我,他認為科爾曼別具一格地“將美國大學理事會用於造福社會,而反對理事會為其自身謀利”。同時,他還提到在他與科爾曼的首次交談中,科爾曼承諾美國大學理事會將幫助富蘭克林與馬歇爾學院發現既才華橫溢又勤奮刻苦的優秀學生,而他也“很好地履行了這一承諾”。

科爾曼發現,這一干預的令人興奮之處在於它以標準測試為手段,幫助學生進入那些原以為遙不可及而放棄申請的學校。這使得sat由一個被普遍視作負擔的考試(過去許多出生貧寒的學生干脆放棄參加考試)變成了一個機遇。科爾曼解釋說,學生拿到考試結果時必定是全神貫注的,而你一定要抓住這個時機將他們手中的分數與他們可能的未來連接起來。“你何時從sat中得到過什么?”科爾曼這樣說道,想象著學生們打開成績單並且把申請免除書握在手中時的反應。

在過去的一年半里,雖然科爾曼及其同事意圖是好的,也實現了以事實為依據的觀念,但是富裕地區好學校的學生與低收入地區的學生在教育經歷方面仍存在差異。當科爾曼與其同事繼續推進sat改革時,永遠也無法讓所有人站在同一起跑線上的事實讓他們感到苦惱:他們最想鼓勵的考生們依然無法獲得良好有效的考前指導。

他們開始考慮該如何向六至十二年級的老師(特別是執教於教學質量較差的學校中的老師)提供更為廣泛的考試資源獲取途徑,以幫助學生備考。去年七月,在 去參加紐約北部一個員工退修會的公車上,科爾曼團隊的兩名資深成員辛蒂·施邁瑟(cyndie schmeiser)和杰夫·奧爾森(jeff olson)提出了一個想法:何不讓美國大學理事會與可汗學院(khan academy,免費在線輔導網站,每月訪問量達千萬)合作,向任何需要sat輔導的學生們提供免費輔導呢?學生登陸可汗學院網站后可以按照自己的節奏進行為時數周或數月的各科練習,並密切關注自己的進步情況。如果他們需要幫助,他們可以觀看上千個由網站創始人薩爾曼·可汗(sal khan)制作的輕松有趣的學習視頻。可汗擁有哈佛大學和麻省理工學院的多個學位,並擔任了該網站的各項指導。當文字和數據出現在電子黑板上時,他的聲音便開始解釋如何解答各種難題。

可汗低調建立該網站的初衷只是為了通過互聯網來輔導他的小侄女。后來,當她的親戚朋友也希望得到他的指導時,他就開始在youtube上發布視頻。隨著網站發展,可汗解決了各種各樣的問題,包括舊版sat考試中的一些問題,他說現在他可能沒有權限再使用這些資源了。

大衛·科爾曼正集中精力研究如何鼓勵低收入家庭的學生入讀一流大學。照片由布賴恩·芬克(brian finke)為《紐約時報》提供。

科爾曼和他的團隊對可汗學院的工作已有所關注,且有意向與其合作,但是同時他們也很謹慎。科爾曼說:“當你想說‘好’的時候,又會想‘但夠好嗎’?”美國大學理事會此前從未進行過類似的合作,而且他擔憂合作可能會給理事會的名聲帶來不好的影響。

縱觀去年秋天,他的員工在可汗學院網站上花了很多時間。先創立一個透明化的考試形式,然后提供一個任何學生都能使用的免費網站——不是讓學生學習投機取巧的方式,而是對考查的核心知識進行更好的基礎練習和額外訓練——這種創意吸引了科爾曼。

可汗將體育競技中的現象作為他們行動的依據。在運動中,為了參加比賽,你需要一直練習。盡管比賽期間的風險很高,但卻不會如sat一樣普遍讓人感覺倍受折磨,也不會讓人產生焦慮的副作用。他說,不同的是,運動對參賽者的要求都是透明的,比賽規則是清晰不變的。而sat 的規則並不清楚。科爾曼說:“焦慮多半源於對‘比賽當天’的不確定性的恐懼。這不見得公平。高風險不應該被加諸於一些之前不重要現在突然很重要的事情上。風險必然會產生是因為之前所作的努力很重要,而在考場上發揮出應有的實力更重要。”

體育競技所需的長期專項訓練方式與可汗學院采取的方法不謀而合。從理論上看,無論如何這種合作都是行得通的。

今年一月,科爾曼會見了民權與人權領導會議主席及執行總監韋德·亨德森(wade henderson )。亨德森與他討論了弱勢群體對sat產生的仇視心理。長期以來這個考試並沒能為他們提供一個通向更好未來的跳板,反而成為了勤奮學生的阻礙,因為他們無法獲得富裕學生能夠獲取的資源。科爾曼也承認 “sat考試極大地反映了收入不均的現象”。他還說,亨德森還擔心sat低分不利於找工作。整整一個小時的談話讓科爾曼感觸頗深,他決定在考試改革中增加一個因素。發送至各個機構的考試資訊都將用紅筆注明“謹慎使用”:"本資訊只能與其他相關資訊共同使用,以便作出對學生負責的決定。"

與亨德森的談話過去幾周之后,科爾曼飛往矽谷去和薩 爾·可汗談論合作事宜。他們討論的並非金融條款,只是在原則上同意兩人將攜手合作。(美國大學理事會並不資助可汗學院。)他們討論了一種仍處於設想階段的考試輔導:學生們可以登錄到一個個人面板上,表示自己想要為sat做準備,然后完成一系列的預備問題,展示自己的初始技能水平並找出知識上的不足。可汗說他可以預見一種能夠評估達到某一標準所需花費的時間的方法。他說:“就像這樣:‘好的,如果你每天投入半個小時的話,我們認為你能夠在一個月之內達到這一水平,在兩個月之內達到那一水平。’”他還認為,任何地方的任何人,只要他們能保證將按照規定投入精力,那這一網站一定能預測他們的理想分數。

科爾曼告訴可汗,大學理事會將通過一些組織(比如男孩女孩俱樂部9(boys and girls clubs)和大哥大姐俱樂部10(big brothers big sisters))投資一項拓展項目,以便讓盡可能多的學生們從中受益,尤其是那些目前還不是這一網站的主要使用者的低收入家庭的學生們。科爾曼還讓可汗參與制定實際的考試試題,所以可汗正為即將參與舊式考試的學生們制作材料。(他說這月初就會面世。)科爾曼對我說,當可汗告訴他他們正根據網站上那些對學生最為有益的東西來不斷改進材料時,他更加堅定了這次合作的信心。可汗相信通過適當指導,任何學生都能達到更高的技能水平,這一信念尤其鼓舞了科爾曼。可汗曾問科爾曼是否知道五個世紀以前,人們抱有一種相類似的誤解。科爾曼解釋道:“他說,‘大衛啊,你知不知道在過去人們相信大部分人是沒有閱讀能力的?’”

在我們的談話過程中,科爾曼好幾次都提到了一些備考培訓班,稱它們是以家長和孩子的焦慮為食的“獵食者”,對學習沒有任何實質性的幫助。(雖然考前輔導的效果還無定論,但許多研究表明它平均只能提高30%的成績。)談論到新考試及他和可汗學院的合作時,科爾曼說:“這對他們來說將是不幸的一天。”

然而,科爾曼也承認,改革后的sat並不能止住所有的抱怨聲,他也不期待全世界人民都為他們額手稱慶。你可以想象將存在許多問題,比如,標準化考試能否對所有群體都是公平的,以及大學理事會最終修訂出的新型考試是否會像舊考試那樣總被一些人通過一些方式鉆空子。

面對這些擔憂,科爾曼回應說這一新型透明的考試將與高中的教學內容掛鉤,並且將有證可循。露西·卡爾金斯(lucy calkins)說:“大衛·科爾曼雖是教育工作者,但並未受過專業培訓。”她是哥倫比亞大學師范學院讀寫計劃的創辦主任,還是《通往〈共同核心〉之路》(pathways to the common core)的作者。雖然她是《共同核心》的忠實擁護者,但她認為科爾曼過於固執己見,堅持用他自己的特殊方法來執行《共同核心》的標準。她引用了科爾曼曾參與制作的一個講解《解葛底斯堡演說》的“模范課視頻”,說在這個視頻里,他讓學生們花幾節課的時間“剖析每一段中每一個詞的意思。”她覺得並沒有證據表明這一方法是有效的。

卡爾金斯認為,一份重新設計的sat可能會使美國教育課程和評估的走向過多地掌控在一個人的手中。“問題是:我們是否應該讓大衛·科爾曼掌控整個k-12教育11課程體系?”

威廉·菲茨西蒙斯(william fitzsimmons)是全國大學咨詢會主席兼哈佛大學招生主任,他個人對科爾曼的改革速度印象深刻。菲茨西蒙斯告訴我:“在教育界,這算是閃電般的速度了。”人們對其不等效果如何就推進改革的激進做法表示擔優,但是科爾曼對此並不接受。他說他相信,如果一個人像他一樣費盡心血收集了論據來支援自己,那他就能以此來抵御別人的狂妄自大和錯誤想法。他說實際上,他的決定並沒有那么膽大妄為,它們都有可靠的研究支援。當然,這正是他和露西·卡爾金斯這類批評者們有所分歧的地方,但是就像所有雄辯家一樣,科爾曼似乎知道何時應該運用真憑實據,何時應該用具有說服力的華麗辭藻來將證據包裝。他總是解釋清楚,岌岌可危的並不是一個考試的公平性和實用性,而是我們國家讓所有人都能享受到公平機會的能力,而這實際上是這個國家的靈魂。他是否找到了解決之道?我們還得拭目以待。

本文作者托德·巴爾弗(todd balf)著有好幾本書,包括最早躋身國際巨星之列的非洲裔美國運動員之一——馬歇爾·泰勒(marshall taylor)的自傳,《梅杰》(major)。

- 掌握全球財經資訊點我下載APP

文章標籤

上一篇

下一篇